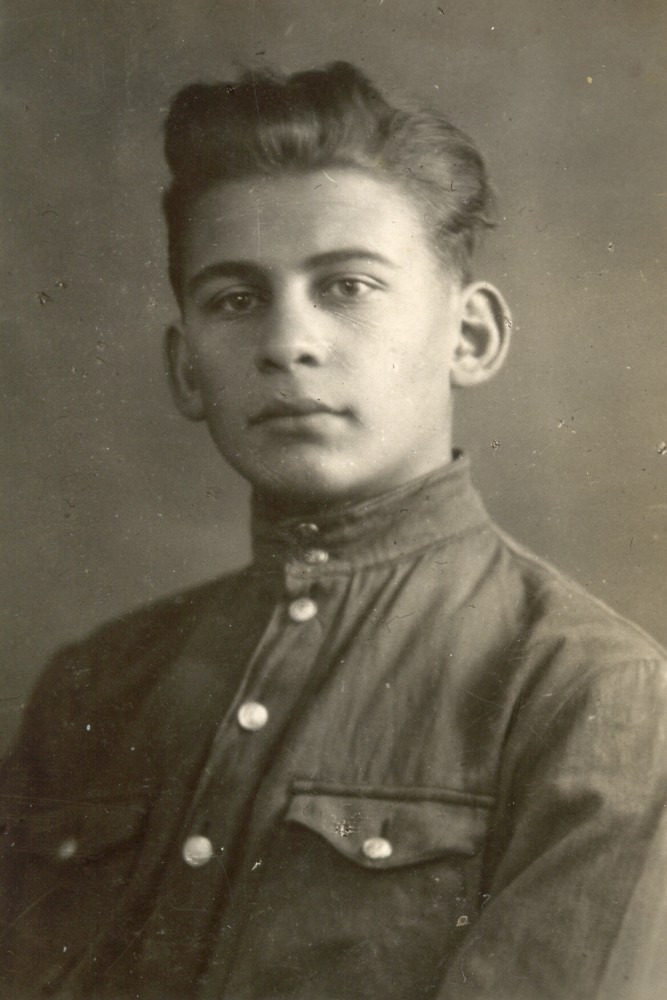

Геннадий Павлович Попов: «Победную ночь я запомнил до мельчайших подробностей»

08.05.2025

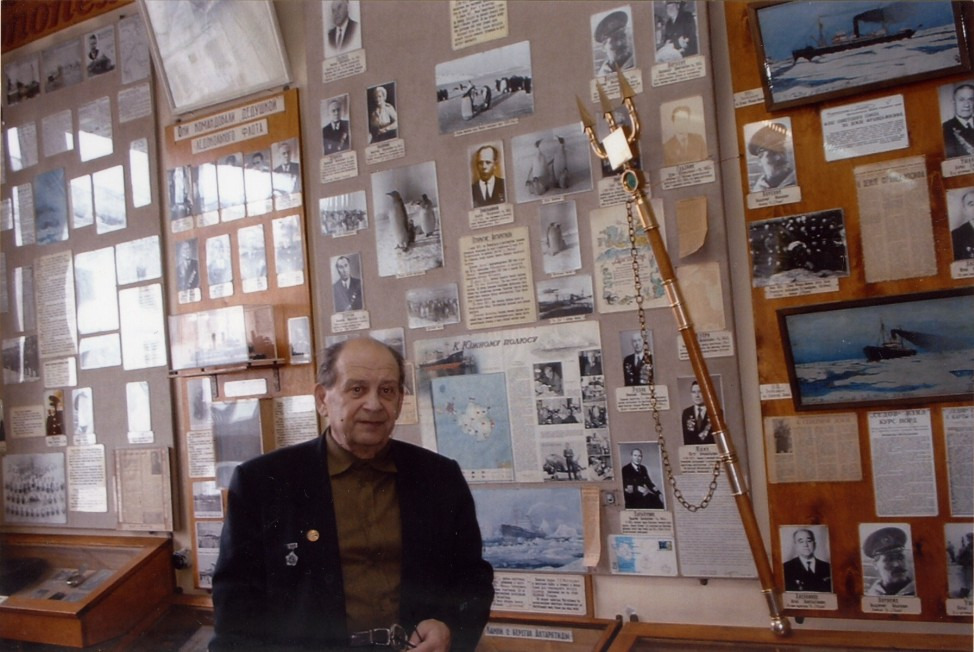

Архангельский историк-краевед Геннадий Павлович Попов (1928 – 2019) почти четверть века проработал в Институте экологических проблем Севера УрО РАН и Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова. Он был мудрым и опытнейшим сотрудником учреждения, прожившим яркую, интересную жизнь: служил на эскадренных миноносцах Северного Флота; преподавал в мореходном училище, где открыл музей его истории, которым руководил долгие годы; вёл просветительскую и публицистическую деятельность, являлся автором двух сотен статей и книг по истории Архангельского Севера.

За свою работу Геннадий Павлович был удостоен званий «Почётный гражданин города Архангельска» «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Почетный работник морского флота» и премий Ломоносовского фонда. Его имя было внесено в пятый выпуск энциклопедии «Лучшие люди России». А началась трудовая биография Г. П. Попова в годы Великой Отечественной войны. В 2012-м ветеран поделился на страницах журнала «Известия Русского Севера» (2012. № 5 (17)) своими воспоминаниями о том тяжёлом времени, об атмосфере долгожданного Дня Победы. Оригинальный текст интервью был подготовлен ведущим научным сотрудником ФИЦКИА УрО РАН Русланом Александровичем Давыдовым.

… Геннадия Павловича Попова хорошо знают все те, кого не оставляет равнодушной история Архангельска, Русского Севера, морского флота. Его статьи и книги о старом Архангельске, реликвиях, сохраненных и утраченных, о достойных людях, так или иначе связавших свою жизнь с Севером, проникнуты искренним уважением к прошлому нашего края. Они читаются легко, хотя темы, к которым обращается и которые обстоятельно разбирает Геннадий Павлович, далеко не всегда просты для исследователя.

Трудовую деятельность Г.П. Попов начал в возрасте 14 лет в июне 1943 года учеником телеграфиста на расположенной в прифронтовой полосе железнодорожной станции. Через полгода он стал уже старшим смены на телеграфе. Даже во время бомбежек телеграфисты оставались на своих местах и продолжали работать.

После войны была служба на Северном флоте, преподавательская деятельность в Архангельском мореходном училище им. капитана В.И. Воронина, десятилетия кропотливой исследовательской работы в областном архиве.

Сегодня на парадном мундире капитана 2 ранга Г.П. Попова среди прочих наград – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Полученная в 1946 году, она самая дорогая для Геннадия Павловича. Азбуку Морзе он помнит до сих пор…

Ниже мы публикуем некоторые из воспоминаний Г.П. Попова о далекой военной эпохе.

Когда началась война

Как известно, Москву и Санкт-Петербург кратчайшим путем соединяет железная дорога. Между тем в 1920-е годы эти города соединила и вторая стальная колея, построенная несколько севернее уже существовавшей магистрали. Именно сюда, на крупную станцию Пестово, расположенную в 320 километрах от Ленинграда, и переехала наша семья, где отец возглавил железнодорожный телеграф. Жили мы в полутора километрах от станции, на берегу довольно широкой реки Мологи, у самого железнодорожного моста.

В конце мая 1941 года я окончил 5-й класс. Не прошло и месяца, как началась война. Железнодорожный мост через реку Мологу приобрел стратегическое значение. Через считанные дни на его охрану прибыла воинская команда. Хорошо помню, как мы, ребятишки, вместе со взрослыми несколько дней вырубали деревья и кустарник вблизи моста, чтобы немецкие диверсанты не могли скрытно приблизиться к нему. Вскоре поблизости установили две зенитные батареи, которым не раз приходилось открывать огонь по немецким самолетам, пытавшимся бомбить мост.

В июле–августе почти ежедневно мимо наших домов из Ленинграда шли товарные составы с жителями города. Они махали нам руками, были жизнерадостны, еще не ведая, сколько принесет им горя и бед, как и всей стране, разразившаяся война.

К зиме 41-го, когда Ленинград оказался в блокаде, линия фронта проходила от нашей станции в 130-150 километрах; мы оказались в прифронтовой полосе. Станция часто подвергалась бомбежкам. Некоторых наших знакомых убили, кого-то ранили. Очень часто с фронта на станцию привозили раненых; все школы были отведены под госпитали. Нас, учеников, стали размещать в частных домах. Было много неудобств, но никто не жаловался. Более того, местные жители и мы, ребята, собирали продукты и вещи для раненых красноармейцев. А в целом – мы рано начинали взрослеть.

Мне нравилась моя работа

В начале июня 1943 года, через несколько дней после сдачи экзаменов за 7-й класс, я стал учеником телеграфиста-морзиста. Телеграф располагался в одном здании с дежурным по станции; в небольшой комнате имелись два аппарата системы Морзе и коммутатор на 50 номеров.

Зимой 1944 года я сдал экзамен и был назначен старшим по смене. Мне было всего 15 лет. В моем подчинении оказались две такие же молоденькие девчушки. Сейчас это трудно представить, но от нашей работы зависела безопасность движения поездов, в том числе воинских эшелонов. Дежурили и днем и ночью, по 12 часов. Во время налетов немецкой авиации большинство персонала станции бежало в бомбоубежище, мы должны были оставаться на месте, обеспечивая надежную связь. Иногда самолеты летели так низко, что снаряды, которые выпускали по ним зенитчики, попадали в железнодорожную насыпь, в крыши ближайших домов. Не скрою, порой было страшно, но выручала молодость – авось обойдется и на этот раз. Слава Богу – обходилось! Мне нравилась моя работа.

В свободное от дежурств время все мы, работники станции, и летом, и зимой часто привлекались к погрузке лесных материалов, которые затем отправлялись в освобожденные от немцев города и шахтерские поселки. Это была довольно тяжелая работа, но от нее никто не уклонялся. У всех был на слуху лозунг, понятный каждому советскому человеку, – «Все для фронта! Все для победы!».

Память сохранила и приятные воспоминания тех суровых военных лет. В нескольких сотнях метров от здания вокзала, на высоком берегу реки Мологи располагался обширный сосновый парк с клубом и танцплощадкой, с крытым павильоном для духового оркестра. Летом, по выходным дням, сюда устремлялась молодежь. До сих пор в ушах звучат красивые мелодии танго, фокстротов и вальсов той поры. Это были незабываемые вечера, оставшиеся в памяти на всю жизнь.

Победная ночь

Вечером 8 мая 1945 года я заступил на дежурство старшим по смене. Стояла теплая весенняя ночь. И вдруг около трех часов утра 9 мая раздался резкий, продолжительный звонок телефона. Ленинградские связисты сообщили, что в Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции немецких войск. Я тотчас же сообщил по телефону эту долгожданную весть начальнику станции и другим должностным лицам.

Что тут началось! Звонок следовал за звонком; я еле успевал соединять абонентов – люди поздравляли друг друга с долгожданной победой – радости не было конца. Это была памятная и незабываемая победная ночь – я и сегодня помню ее до мельчайших подробностей.

В середине мая в числе других связистов я был направлен под Ленинград, где в январе 1944 года проходили тяжелые бои по прорыву блокады города на Неве, – для восстановления линии связи вдоль железной дороги. Нас поразило огромное количество воронок от взрывов снарядов и бомб, заполненных водой. Это была весьма опасная работа: несколько моих товарищей получили тяжелые ранения, подорвавшись на минах.

К середине августа мы выполнили поставленную задачу по замене поврежденных телефонных столбов и разбитых изоляторов, после чего вернулись домой. А в конце августа 45-го года я уволился с работы и убыл в Ленинград. После успешной сдачи экзаменов меня зачислили на первый курс железнодорожного техникума имени Ф.Э. Дзержинского на отделение телефонно-телеграфной связи…

Фото из архива ФИЦКИА УрО РАН